金属检测

不锈钢管颗粒污染实验

不锈钢管颗粒污染实验主要用于评估不锈钢管在生产、储存、运输或使用过程中可能产生的颗粒污染物情况,这对于制药、半导体、食品饮料等对洁净度要求极高的行业尤为重要。

因为颗粒污染可能影响产品质量、工艺流程甚至设备寿命。

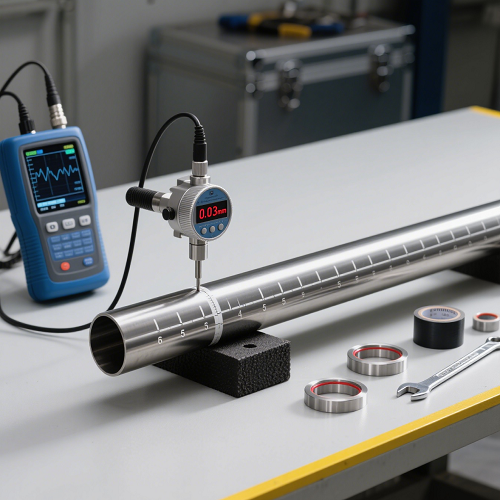

实验的核心思路是通过模拟实际工况或特定条件,收集不锈钢管内释放的颗粒,再对颗粒的数量、大小、形态等进行分析,从而判断管道的洁净程度或污染风险。

首先是样品准备,需要选取有代表性的不锈钢管样品,比如不同规格、不同加工工艺或不同使用状态的管道。

在实验前,通常要对管道进行预处理,比如用超纯水、有机溶剂(如异丙醇)或专用清洗剂进行清洗,目的是去除管道表面可能存在的外来污染物(如灰尘、加工残留的碎屑等),确保后续检测到的颗粒主要来自管道本身在实验条件下的释放,而非前期污染。

预处理后需妥善保存,避免二次污染。

接下来是颗粒收集环节,常用的方法有几种。一种是冲洗法,即通过一定压力和流量的洁净流体(通常是超纯水或经过过滤的惰性气体,如氮气)冲洗管道内部,让流体携带管道内的颗粒一同流出,然后收集冲洗后的流体。

另一种是擦拭法,对于一些管径较小或不便冲洗的管道,可使用专用的洁净擦拭工具(如无尘布、擦拭棒)对管道内壁进行擦拭,再将擦拭后的工具放入洁净溶剂中超声洗脱,使颗粒转移到溶剂中。

还有一种是沉降法,在特定环境(如洁净室)中,将管道两端开口,让内部颗粒自然沉降到下方的洁净收集装置中,这种方法适用于评估静态下的颗粒释放情况。

收集到含颗粒的样品后,需要进行颗粒分析。常用的仪器有颗粒计数器,可直接测量流体中不同粒径范围的颗粒数量,比如计数每毫升液体中大于 0.5 微米、1 微米、5 微米等粒径的颗粒数量,这是评估污染程度的关键指标。

对于颗粒的形态和成分分析,可能会用到显微镜(如光学显微镜、扫描电子显微镜),通过观察可以判断颗粒是金属碎屑、氧化皮、尘埃还是其他杂质,甚至能分析颗粒的来源,比如是否来自管道的焊接处、内壁抛光缺陷等。

实验过程中,环境控制至关重要。整个操作需在洁净环境(如百级、千级洁净室)中进行,避免外界环境的颗粒干扰实验结果。

实验所用的工具(如烧杯、连接管件、擦拭材料)都必须是洁净的,且在使用前经过灭菌或除颗粒处理。

同时,要进行空白实验,即对实验中使用的溶剂、工具等在相同条件下进行处理和检测,确保其本身含有的颗粒数量远低于样品中的颗粒数量,以排除实验系统本身的污染。

此外,实验还可能会模拟不同的影响因素,比如测试不同流速的冲洗液对颗粒释放的影响,观察管道在振动、温度变化等工况下的颗粒污染情况,或者对比新管道与使用一段时间后的管道的颗粒释放差异,从而为管道的选型、使用维护提供数据支持。

最后,根据实验数据,结合相关行业标准(如制药行业的 GMP 标准、半导体行业的洁净度等级要求),判断不锈钢管是否符合使用要求,或提出改进管道加工工艺、清洁方法的建议,以降低颗粒污染风险。

整个实验的关键在于严格控制污染来源、确保颗粒收集的完整性以及分析方法的准确性,这样才能得到可靠的结果。