其他材料检测

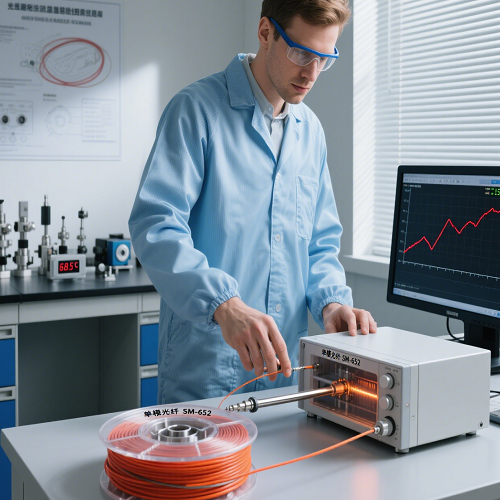

光纤温度敏感性测试

光纤温度敏感性测试是评估光纤在温度变化时其光学特性(如折射率、传输损耗、波长漂移等)变化程度的实验,核心目的是明确光纤对温度的响应规律,这对于光纤传感器、通信系统等应用中保障测量精度或信号稳定性至关重要。

实验准备

首先需确定测试的温度范围,这通常根据光纤的实际应用场景设定,比如工业环境可能需要覆盖 - 40℃至 120℃,而实验室基础研究可能会扩展到更宽的区间。

同时,需选择合适的光纤样品,包括光纤类型(如单模光纤、多模光纤、特种光纤等)、长度(一般需足够长以减少端部效应影响,通常数米至数十米),并确保光纤无明显弯曲、损伤或污染,避免初始缺陷干扰测试结果。

实验装置的核心包括温控系统、光学测量设备和数据采集系统。

温控系统需能精确控制温度并保持稳定,常见的有恒温箱、高低温试验箱,其控温精度应达到 ±0.1℃以内,且内部温度分布均匀,避免局部温差影响光纤。

光学测量设备则根据关注的光学特性选择:若测试传输损耗随温度的变化,可使用光功率计搭配光源;

若测试波长漂移(如光纤光栅传感器),则需光谱仪;若涉及折射率变化,可能需要干涉仪等精密仪器。

此外,需将光纤妥善固定在温控系统内,避免温度变化时光纤因热胀冷缩产生额外应力,可采用松弛放置或专用夹具(保证微小形变不产生机械应力)。

实验过程

实验一般采用阶梯式控温或连续变温两种方式。

阶梯式控温时,先将温控系统设置在初始温度(如室温 25℃),待温度稳定后(通常需保持 30 分钟以上,确保光纤与环境温度完全平衡),记录此时的光学参数基准值(如光功率、中心波长等)。

之后,按预设步长(如每步 10℃)逐步升高或降低温度,每到达一个目标温度后,同样等待温度稳定,再记录对应的光学参数。

整个过程需覆盖预设的温度范围,且升温和降温过程可分别测试,以观察是否存在温度滞后效应。

连续变温则是让温控系统以缓慢的速率(如 1℃/min)连续改变温度,同时通过光学测量设备实时采集光纤的光学参数变化,配合温度传感器记录对应的温度值,这种方式能更细致地捕捉温度变化过程中光学特性的动态响应。

测试中需注意避免外界光干扰(可对光纤测试段进行遮光处理),同时保证光源功率稳定(使用稳功率光源),防止因光源波动被误判为温度引起的变化。

此外,温控系统的升温 / 降温速率不宜过快,否则可能导致光纤内外温度不均,影响数据准确性。

结果分析

实验结束后,重点分析光学参数随温度的变化规律。

例如,若测试的是光纤光栅,会观察其中心波长随温度的漂移量 —— 温度每变化 1℃,波长的偏移量(即温度灵敏度系数)是核心指标,漂移量越大,说明光纤对温度越敏感。

若测试传输损耗,会计算不同温度下的损耗值(如每公里损耗分贝数),对比损耗随温度的波动幅度,波动越小,说明光纤在温度变化时传输稳定性越好。

此外,还需关注响应的线性度:若光学参数与温度呈线性关系,说明光纤的温度响应规律简单,便于在实际应用中进行校准补偿;

若存在非线性,则需分析非线性程度是否在可接受范围内,或通过曲线拟合优化补偿模型。

同时,重复测试(同一光纤样品在相同条件下多次测试)可验证结果的重复性,若多次测试的灵敏度偏差较小,说明光纤的温度响应稳定。

若测试结果显示光纤温度敏感性过高或过低(不符合应用需求),可通过调整光纤材料(如掺杂元素)、结构(如包层设计)等方式改进,再重新测试优化性能。