其他材料检测

高温力学性能检测

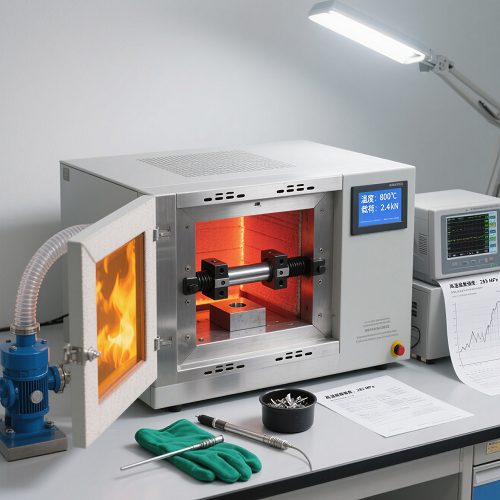

高温力学性能检测是评估材料在高温环境下抵抗外力作用能力的重要手段,其核心在于模拟材料实际使用时可能面临的高温工况,分析其强度、变形、断裂等行为的变化规律。这种检测不仅关注材料能否承受特定载荷,更注重在持续高温或温度波动下的性能稳定性,对于航空航天、能源、化工等领域的材料选型和安全评估至关重要。

检测的核心关注方向

高温下材料的力学性能与室温有显著差异,检测需重点捕捉以下几类特征:

强度变化:高温会削弱材料内部的原子结合力,导致材料强度下降。检测中需观察材料在高温拉伸、压缩或弯曲时的最大承载能力,比如高温拉伸时,材料可能在比室温低得多的应力下就发生断裂,这种强度的衰减程度是评估的关键。

例如,某些金属在室温下强度很高,但在接近其熔点的温度下,可能像软塑料一样容易被拉伸变形。

变形持续性:高温下材料更易发生 “蠕变”—— 即在恒定载荷作用下,即使应力未达到断裂强度,也会随时间缓慢发生塑性变形。这种持续变形可能导致结构失效,比如高温管道的缓慢伸长、汽轮机叶片的形变等。

因此,蠕变测试是高温检测的重要项目,通过长时间施加恒定载荷并记录变形量随时间的变化,判断材料在高温下的长期稳定性。

断裂韧性:高温可能改变材料的断裂模式。

有些材料在室温下表现为脆性断裂,但高温下可能因原子扩散能力增强而呈现一定韧性;反之,部分材料在高温下可能因晶界弱化而更易脆断。检测中需观察材料断裂时的变形程度和断裂面形态,比如是否有明显的塑性变形后断裂,或是否沿晶界(晶粒之间的边界)发生断裂,这些特征能反映高温下材料的韧性变化。

关键测试方法与环境控制

高温力学性能检测对环境模拟的要求极高,核心在于精准控制温度和加载条件:

温度控制:需确保测试区域的温度均匀且稳定,避免局部过热或温度波动影响结果。

例如,对金属材料的高温拉伸测试,通常将样品置于管式加热炉中,通过热电偶实时监测样品表面温度,误差需控制在 ±2℃以内。对于需要模拟极端高温(如超过 1000℃)的场景,可能采用感应加热或激光加热等方式,确保材料整体达到目标温度后再施加外力。

加载方式:根据材料的使用场景选择加载类型,常见的有拉伸、压缩、弯曲、冲击等。高温拉伸时,需关注材料的 “高温屈服强度” 和 “持久强度”(即在某一高温下,材料能长期承受的最大应力);高温冲击测试则用于评估材料在高温下抵抗瞬间冲击的能力,比如航空发动机叶片在高温下遭遇异物撞击时的表现。

时间因素:高温下材料的性能会随时间变化,因此部分测试需要持续较长时间。

例如蠕变测试可能持续数百甚至数千小时,以观察材料在长期高温载荷下的变形趋势;而 “应力松弛” 测试则关注材料在高温下保持恒定变形时,内部应力随时间逐渐降低的现象,这对密封材料等应用至关重要。

材料状态与结果解读

材料自身的状态会显著影响高温力学性能检测结果:

微观结构:金属材料的晶粒大小、合金相分布等会在高温下发生变化,比如长期高温可能导致晶粒长大,进而降低材料强度。检测时需结合材料的微观结构分析,判断性能变化是由温度本身引起,还是由微观结构演变导致。

氧化与腐蚀:高温环境下,材料表面可能发生氧化或腐蚀,形成氧化层。这层氧化膜可能保护材料内部,也可能因脆化或剥落成为应力集中点,导致材料提前断裂。

因此,检测后需观察材料表面状态,区分是力学性能不足导致的断裂,还是氧化腐蚀加剧的结果。

测试后的特征分析:断裂后的样品观察是解读结果的重要环节。例如,高温下沿晶界断裂的材料,其断裂面通常粗糙且能看到明显的晶粒轮廓,说明晶界在高温下已弱化;而若断裂面有大量塑性变形痕迹,则表明材料在高温下仍保持较好的韧性。

总之,高温力学性能检测是一个结合环境模拟、加载控制、材料状态分析的综合过程,其结果不仅为材料的高温应用提供数据支持,也为材料的改进和选型提供依据。

在解读时,需结合具体应用场景,综合考虑温度、时间、加载方式及材料自身特性,才能准确评估材料在高温下的力学行为。