其他材料检测

针孔导电性异常测试

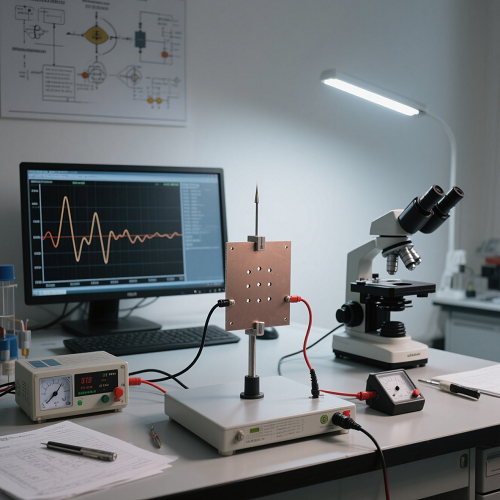

针孔导电性异常测试,主要是针对材料表面或内部存在的针孔(微小孔洞)是否会导致导电性出现异常变化进行的检测,常用于评估绝缘材料、涂层、薄膜等产品的质量,尤其是在电子、电气等对绝缘性能要求严格的领域。

测试前,需要明确测试对象的特性及测试环境要求。

首先要选取具有代表性的样品,确保样品表面无明显的污渍、损伤(非测试目标的损伤),避免这些因素干扰对针孔导电性的判断。

同时,测试环境需保持干燥、洁净,温度和湿度控制在规定范围内 —— 过高的湿度可能导致材料表面结露,影响导电性测量的准确性;灰尘等杂质也可能堵塞针孔或造成虚假导电信号。

测试过程中,核心是通过特定方法使针孔暴露其导电性特征。

常见的方式是利用导电介质(如导电液、金属探针)与样品接触,施加一定的电压或电流,观察是否存在异常的导电通路。

例如,对于薄膜类材料,可将样品置于两个电极之间,其中一个电极可能采用具有一定压力的导电辊,确保与样品表面充分接触,另一个电极则可能为平面电极。

当样品存在针孔时,导电介质会通过针孔形成导通路径,此时测量电路中的电流变化或电阻值,就能判断是否存在因针孔导致的导电性异常。

在具体操作时,需要根据材料的厚度、绝缘性能等参数,设定合适的测试电压(避免过高电压击穿正常材料造成误判)和检测灵敏度。

对于一些微小针孔,可能需要采用高灵敏度的仪器,才能捕捉到微弱的导电信号。测试过程中,要对样品的不同区域进行全面扫描或多点检测,确保不遗漏可能存在针孔的位置 —— 尤其是材料的边缘、接缝等易产生针孔的部位,需要重点检测。

此外,还需区分针孔导致的导电性异常与其他因素引起的导电问题。

例如,材料本身的杂质导电、表面划伤导致的导电等,需要通过多次测试、对比分析,结合样品的生产工艺和外观检查,排除干扰因素,准确判定异常导电是否由针孔引起。

通过针孔导电性异常测试,能够有效发现材料中隐藏的微小针孔缺陷,这些缺陷可能在使用过程中导致绝缘失效、漏电等安全隐患。

测试结果可为材料的质量控制、生产工艺改进提供依据,确保产品在电气性能方面符合使用要求。